五行について

日本の春と言えば、やはり桜ではないでしょうか。日本では各地に植えられた桜が一斉に咲き誇り、人々の心を和ませます。そして2週間も経つと花は刹那に散ってしまいます。なんて儚いのだろうと自分の人生を投影してしまうのは私だけでしょうか?最近では海外から桜を見るために来日する観光客が増えてきているようです。この桜の花を見て外国の方に日本を好きになってもらえると嬉しいですね。

さて、今回は東洋医学を勉強する際に必ず理解しなければならない五行について、お話ししようと思います。

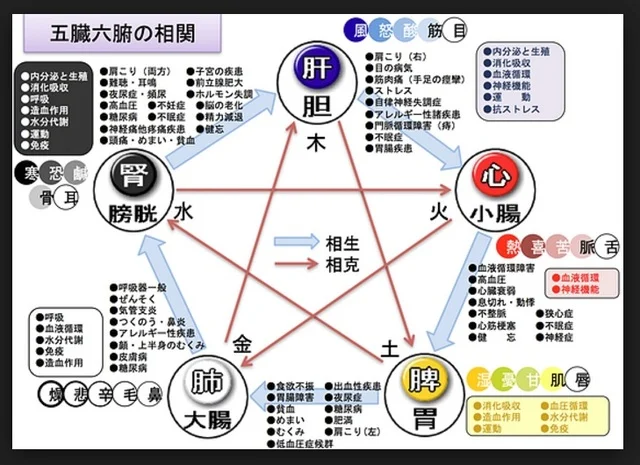

五行とは木・火・土・金・水のことで、人を含めた自然界の全てのものはこの5つの要素から成り立っているという考えが五行説になります。この五行説の考えは色・味・感情などあらゆるものが分類の対象で木火土金水の5つのグループに分類されました。

木グループは成長・柔軟性、火グループは温かさ・エネルギー、土グループは安定感・栄養、金グループは清浄・収束、水グループは冷静・流動性を特徴としていて、この象徴をもとに分けられました。

例えば五行を季節に当てはめると春=木、夏=火、土用(四季の変わり目)=土、秋=金、冬=水。人体では肝・胆=木、心・小腸=火、脾・胃=土、肺・大腸=金、腎・膀胱=水となります。

そして、季節が変わったり、病気で臓器を病んだりすると、その影響は援助的(相生関係)もしくは抑制的(相剋関係)にグループに作用します。

さらに、人体は天と地の間に挟まれて存在していますので、人は天の気(気候)と大地の気(食べ物)の影響を常に受けながら生きています。それらの気が人体を助けるのか害するのかを理解すると生活を豊かにすることができます。